我喜歡偷偷觀察朋友們的 Youtube 首頁。不是出自於窺探,而是因為能看見自己沒發現過的創作者,藉此拼湊出對方的興趣版圖。

我很懷念 7、8年前的Youtube。那時演算法還沒把我們的焦點限縮在一個很窄的推薦池裡面,破圈的權重更強。所以你會在獨立樂團、小眾頻道、甚至離奇古怪的內容間漂流——睡前點開一個有趣的影片,一個接著一個往下鑽,一不小心發現凌晨 5 點的自己正在學習如何在家處理有毒的深海魚類生魚片。

去年開始研究 Indie Hacker 創業路徑後,我的 Youtube 首頁現在充斥著相關的創作者。其中幾個人的頻道我常反覆觀看,影響力排序依次是:Alex Becker > Alex Hormozi > Charlie Morgan。

有趣的是,這些人的內容對我的人生決策帶來的影響,遠超出我的想像。但我從沒深究過底層原因——只是直覺地認同、覺得很有說服力。

直到我開始有意識地寫作後,我才驚覺:這是多麼強大的能力啊。一個創作者能讓我如此自然地吸收他們的價值觀與人生觀,甚至內化成自己的思維方式。

這個發現讓我很想深究這背後的原理,當我看了 Alex Hormozi 這部 關於內容影響力的影片後,我得到了一些答案,這篇文章我會透過自己的理解,分享對於這個框架的學習與思考。

Alex 指出,一個內容要對受眾產生實質影響力,進而 CTA,需要滿足四個條件:

- Status

- Power

- Credibility

- Likeness

他稱之為 SPCL 框架。

Status:掌握他人在乎的價值

當你身上有著他人想要的「好東西」,而這個好東西有稀缺性時,你便有了地位。

部門主管掌握有限名額的升遷權和調薪權,員工就會聽他的話;班上的 Cool Kid 決定誰能進入他的小圈圈,午餐時坐在 Cool Table,同學就會試著討好他。

Status 不是靠名號或是頭銜,而是因為你掌握了別人在乎的價值。

但這裡有個關鍵:這種 Status 不是絕對的,而是高度「情境式」和「動態」的。

叱吒風雲的技術主管,在辦公室裡主導專案架構、手握資源調度,絕對的 Status——團隊成員圍繞著他轉。但在一場 team building 的 DJ 派對中,因為不善社交 chit chat,獨自坐在一旁,觀望著同事們狂歡大笑,他的 Status 在這邊並不管用,因為在這個場合,人們在乎的是親和力與幽默感。

回歸內容創作者的視角:你需要清楚地了解你的受眾在乎什麼,然後在那個領域建立自己的實質貢獻或優勢。累積受眾們真正渴望的東西——知識、機會、解決方案,或者新的視角。

Power:驗證與信任的累積

要在他人的生命中獲得 Power 有一個簡單的方式:當你的指導與建議,可以為別人帶來可驗證的正向結果,人們就會趨向於相信你的指令,並且追隨。

流程上是這樣的:

- 你提出一個執行方向

- 有人照著這個方式做之後,生活變好了

- 他的大腦學到了一個模式「跟隨這個人的建議,會帶來好的結果」

- 下次你提出請求時,這位受過你影響的人說「好」的可能性大幅提升

這就是 Power 運作的機制,透過一次次的驗證,逐漸獲得人們的信任。

我這幾年開始帶軟體團隊後,深刻體會過這樣的驗證循環:

有次,一位對軟體很有熱情、做事積極的 Jr. Engineer 向我提出,希望我多給他一些時間,把分派的功能做得更好更完善。他想按照 Design Pattern 的最佳實踐,大刀闊斧地重寫一個重滿歷史共業的複雜模組。因為我參與了更多的跨部門會議,掌握著更多的資訊——我知道按照團隊的發展方向,這個功能很有可能要面臨根本性的重構。所以我建議他先將實作方式保持彈性,不要把資源放在短期內會被推翻的東西上。

從工程的角度,他的想法 100% 正確,我也曾是個 Clean Code 熱血青年,但從整體 impact 的角度,這不是最佳解。他聽了我的建議,我也看得出來他有點失望。

幾週後,當重構確實發生時,他才明白我當時為何那麼說。那一刻,我在他心中的 Power 提升了,不是因為我在組織圖上身為他的主管,而是因為我的決策被驗證了。

在團隊中,領導者每次下的決策都在動態改變自己在組織內的 Power 值:下錯越多指令,導致成員受苦,就會被鄙視;下對了越多正確指令,為團隊帶來豐碩,就會受景仰。

因此,作為內容創作者,你的 Power 取決於你的內容是否真的對受眾有幫助。

這個幫助可以是知識、視角、情感共鳴,或單純的快樂。無論哪種形式,核心都一樣:受眾因為看了你的內容而獲得了些什麼。

當這種幫助一次次被驗證時,受眾就會回來。他們會持續追蹤你、推薦你、信任你的下一個作品。這就是 Power。反過來,如果內容一次次讓受眾失望,信任也就消散了。

Credibility:你是誰,比你說什麼更重要

曾經寫下這篇經典文章「How to Get Rich (Without Getting Lucky)」(如何不靠運氣致富)的創業家 Naval 曾說過:

Seek wealth, not money or status

這句話沒什麼好反對的。

但同樣一句話,從不同的人口中說出來,你會相信的程度完全不同:

這就是 Credibility。

人們在乎的不是你說了什麼,而是「你是誰」。你的背景、你的成就、你的過往記錄——這些都在無聲地替你的話加權。

Credibility 會放大你的 Status 和 Power,讓受眾更願意相信你。

Likeness:共鳴

Likeness 的邏輯很簡單:人們傾向於相信和自己相似的人。

你有沒有過這種經驗?某個創作者講的東西,其實和別人講的差不多,但你就是更想聽他的。為什麼?因為他的說話方式、處事風格、甚至是他吐槽事情的角度,都和你很像。你在他身上看到了自己。那一刻,你不只是在聽內容,你是在聽「一個像我的人怎麼看這件事」。

反過來,再厲害的人,如果你覺得跟他沒什麼共同點,他的 Status、Power、Credibility 都失效了。因為潛意識裡,你會想:「他的經驗對我可能不適用,因為我們根本不一樣。」

我認為身為創作者,在 Likeness 這個範疇其實沒有什麼需要特別去做的。最好的做法反而是更真誠地做自己想做的事、講自己想講的話。不要試圖討好所有人,因為那會讓你失去真實。能夠與你產生共鳴的人,想知道的不是你講了什麼漂亮話,而是你究竟是哪一種人。

行動指南:如何建立內容影響力

根據上面由 Alex Hormozi 提出的 SPCL 框架,我寫出了我能夠實際執行的 action items:

第一步:認識你自己,知道你的 Why

在開始創作之前,問自己:我為什麼要做這件事?是為了粉絲數、是為了金錢?我真實的動機是什麼?這個「Why」會貫穿你所有的內容,也是觀眾能感受到的唯一真實。

第二步:選擇你的領域,建立專業性

Power 來自於你在特定領域的可信結果。不要試圖什麼都講,而是在某個領域深耕,讓自己成為那個領域的頂尖玩家。 域名特殊性越高,你在那個領域的 Power 就更有機會越強。

第三步:短內容只是吸引,長內容才能積累

短影音和社群貼文是前期漏斗——它們幫助觀眾快速判斷「這個人值不值得深入了解」。

真正的影響力,來自於中~長形式的內容。那是你展現思想深度、建立信任、驗證 Power 的地方。

在可見的未來裡,內容會越來越強調「人味」。而人味的本質就是真實的生命軌跡。如果你的內容充斥著虛假的人設和包裝,本質上和 AI 生成的內容沒有差別。觀眾能感受到那種虛偽,會覺得你在污辱他們的時間價值。

第四步:構思你的理想客戶畫像(ICP),專注於他們

不要試圖說服所有人。相反,清楚地定義你的理想觀眾是誰。

我的 ICP 可能是「追求永續成長的獨立創業者,想在生命中掌握自己的節奏,最終能夠從這個世界 Unscripted 的人」。這群人不想被體制束縛,也不想被傳統的成功定義所限制。他們想要的是自由——時間上的自由、決策上的自由、人生選擇上的自由。

這就是為什麼我的部落格叫「Unscript with Dave」。每一篇內容,都是為了這群人寫的,又或者因為這是我想要的,一方面也是為那些「年輕版本的自己」所寫的。

結語

我曾經跟一起上 創作課程 的同學討論一個我想不通的困擾:有時候我寫的文章,自己都感受到有種矛盾,我既想純粹的「抒發」,又想達成某種在讀者心中的「效果」,這種渴求也間接地影響了我創作的方式,我不喜歡這種感覺,但又說不上為何。

這現象很明顯,當我純粹地寫下心中想法,我很容易進入心流。反之,我越是想達目的性,寫完的當下我就知道自己不滿意。而我覺得這種不滿意,讀者也一定能感受得到。那是一種「不順」的抽象感受。

在研究這個 Status, Power, Credibility & Likeness 框架時,我才悟得這種矛盾的源頭:如果我寫這個內容是為了「賣」某種東西——不管是商品、觀點還是自己想灌輸的價值觀——我就會感受到一種沉重的「銅臭味」。那一刻,我知道我正在做一場交易,而不是真誠的對話。這讓整個創作都失去了純粹性。

反過來,當創作的本質是真摯的思想交流和想法紀錄時,感覺就完全不同了。

I'm not accumulating my audience for a product; I should be building an audience around a shared problem or interest.

激發思考,進而讓人有機會校正自己執行面的策略。寫出我的困境與省思,讓人有機會共感累積過程的苦澀與孤獨。

獨特領域的價值就是在這過程中一點一滴的打造、打磨。這無法預想,無法預測,只能透過不斷地實踐,有機的生成。

本週紀錄

這禮拜我專注於一個客製化軟體的委託,沒日沒夜,搭配著一整個禮拜的大雨,我索性的也就不去運動了,成天專注的寫 code、工作,還把家裡整理了一番。

年初的時候我有跟我的好友 Circle 說,我今年的目標是用自己寫的軟體賺到第一塊錢,我覺得這個目標可能快要實踐了,心裡有點高興也有點 imposter syndrome。

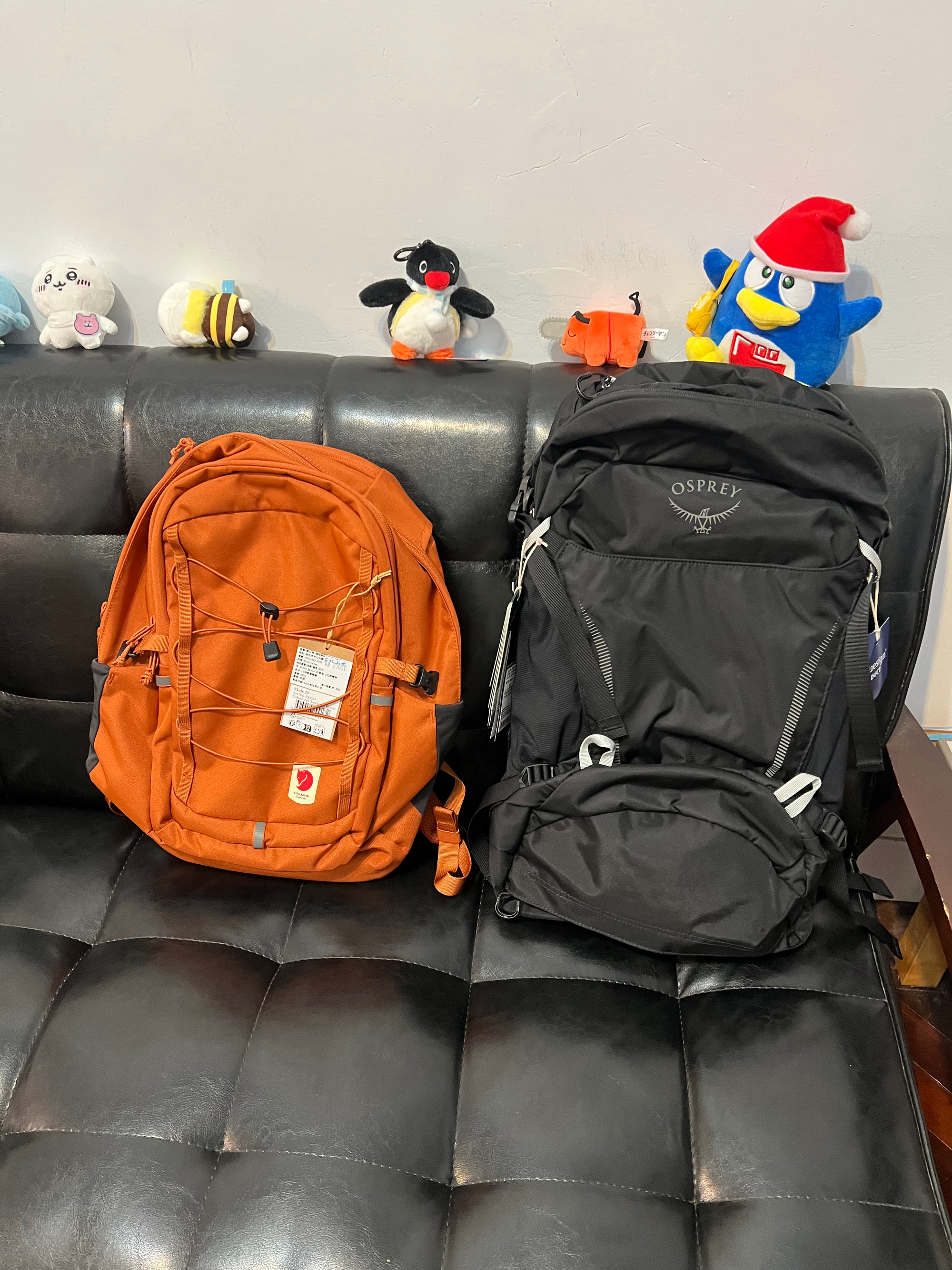

某天雨變小時,我跟小e跑去台北車站吃飯,然後速速買了一個我很滿意的背包,打算下禮拜帶去日本旅遊的時候使用。我也送了一個背包給小e,我覺得我更滿意我送她的背包>我自己的。

討論