這是一份獨立創業(Solopreneur)的策略指南,寫給正在思考或已經踏上獨立創業之路的人。

內容源自我長時間的閱讀與思考,並融合多位創業者的經驗,再經過內化後整理成更易吸收的策略脈絡。

我自己也正沿著這條路徑前行,希望這份整理能為同樣在探索的你提供啟發,也歡迎與我討論你們的想法與觀點。(我往往是生活圈中少數在玩這場「遊戲」的人,我想找到想跟我玩相同類型遊戲的玩家,一起攻略這個充滿挑戰的副本。)

能力是先決條件

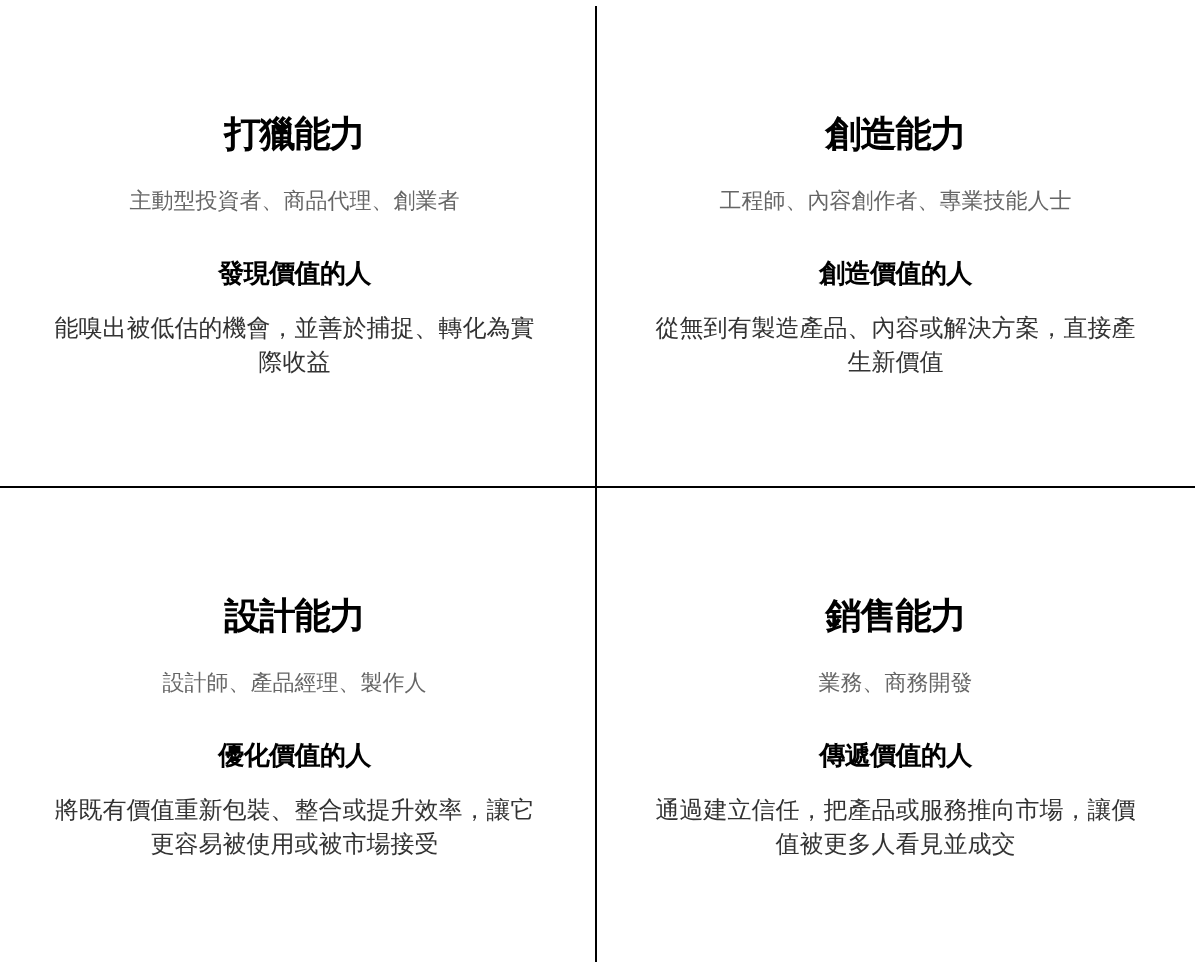

在商業世界中,有四項能夠高效創造財富的核心技能(How to Get Rich):

- 銷售能力

- 創造能力

- 設計能力

- 打獵能力

我將這四項技能進行職業對照與價值定位,做出了這個矩陣:

對於獨立創業者來說,這四個象限的能力都是必須要有的,因為你無法依賴大公司的資源、團隊與品牌(背後所承擔的風險也不同)。雖然這些都是必要技能,但現實是,時間是有限資源,我們必須要有策略性的選擇自身發展路徑。

為什麼是用「高效創造財富」的核心技能當作切入點呢?因為它背後代表的是當前這個世界的 meta 所需要的技能與需求窗口,是市場驗證後的結果,我們不需要重新造輪子或是重新發現一個早已演示在你面前的真實。

主賽道:生存與發展

作為白手起家的獨立創業者,你需要先有一個「核心技能」來替人打工維生,在能夠生存的條件下,持續累積獨立創業的條件。

你需要根據自身興趣與天賦權衡,選定一條「主賽道」進行深度耕耘。

接著,便是將自己擺放到能夠同時練到這些主要技能,且有機會學習到其他附屬技能的高效率團隊之中(好的環境)。在這個階段,時間效率非常重要——待在一個爛的團隊好幾年,比不上在一個好的團隊中衝刺一個季度所能獲得的學習與認知拓展,這都是我在職涯初期深刻感受到的實際 經驗。

這個「主賽道」除了是你未來創業方向的切入點外,這也是你在職涯初期高效進行工作轉換的「籌碼」,將時間分散在不同賽道上並不會有太高的效益。工作轉換的目的可能是:

- 從低效率團隊換到高效率團隊

- 有意識的找尋能夠補足自身能力缺口的環境

你,身為僱員,透過自身專業為這個團隊提供價值,同時換取了公司提供的舞台,藉由公司提供的風險庇護,拓展了個體戶資本量級無法看見的商業視野與認知。

透過 80/20 法則,利用附屬技能,將主技能進行放大創造出優勢。舉例:

- Elon 是 創造 與 銷售 的能力複合體

- Steve Jobs 是 設計 與 銷售 的能力複合體

雖然上述兩位神人都是能力複合體下的優勢案例,但單就獨立技能,也都是 PR99 的存在。我們能自我要求的部分是,在主賽道項目達到 PR90 以上,然後附屬項目至少要 PR70~80。

9-5 & 5-9

想盡辦法加入優質的高效率團隊還有幾個原因:

- 高效率團隊通常也是充滿人才的團隊,在這樣的環境下累積出來的履歷不會太差,透過這個表世界的 career portfolio 進行創業路徑的風險對衝(hedge),爆了你還能回去OK的公司上班。

- 高效率團隊通常伴隨高門檻,這樣的團隊能給出優於市場的薪資,這些都是要謹慎守護的創業籌碼,要小心不要陷入消費主義陷阱。(買網域、租虛擬主機、AI token、買書、買知識,樣樣都是在燒自己的錢。)

- 高效率團隊能用更短的時間達到更多的 impact,減少無謂的加班與政治內耗,多出來的時間能拿來自由運用

而另一方面,要盡可能的在自己可控的時間內進行嘗試以及知識累積。(而這就是掌握 9 to 5 & 5 to 9的意涵。)

- 9am ~ 5pm: 上班,高效率累積技能與拓展認知

- 5pm ~ 9pm: 自己的時間,如何有效運用?

當然,5 ~ 9 只是一個比喻,隨著每個人的工作型態有所差異,我想表達的是,一天中除了上班外,可支配時間通常就剩這麼多,兼顧運動、吃飯、生活雜務與關係經營,其實很難再榨出更多時間。對於需要上班,而仍有創業想法的人來說,這是一個要兼顧「生存」與「搶時間」的戰鬥。

我自己的策略是:

- 找到可以 remote 的工作,省下通勤時間與辦公室 chit chat(機會成本:辦公室政治能力、實體人脈經營機會)

- 提高專注力(敵人:social media,高多巴胺娛樂)

- 降低生活中的熵值,越簡單越好,避免情緒波動(敵人:drama,people with bad vibe)

- 用錢換取時間(盟友:掃地機器人、外送食物、購買高品質知識,背後就是個人財務控管與物欲控制)

說實話對我來說,上述這些策略其實都有情緒債,一方面可能是我天生個性不夠工作狂,仍然有想要耍廢的惰性,內心深處也保有著對於藝文領域的嚮往(浪漫主義),也因為這些矛盾,情緒債累積到一定程度時的終點就是 burnout,而這也是我在這條路上持續挖掘自身後才理出來的一個答案。

未來我會獨立寫一些我自己如何面對 burnout 的文章,但我認為至少,在 burnout 與 burnout 間的衝刺期,我都能像是泰山在森林藤蔓上盪來盪去一般,在情緒的峰值與低谷間,持續向前進。

如何找到機會?

創業機會存在一個悖論:當所有人都看得到時,通常已經太晚了。

真正有價值的機會,往往隱藏在「專業洞見」、「技術趨勢」與「未被滿足的需求」的交會點上。

洞見與 Product Sense

當你依循前面策略,逐步累積技能、與優秀團隊共事後,會在專業領域累積大量「經驗」。但要注意:經驗不等於「洞見」。

洞見是對經驗進行深度思考後的結果,它大致可以分為三個層次:

- 現象觀察:看見他人忽略的模式

- 本質理解:理解問題背後的根本原因

- 趨勢預判:推測未來可能的變化

那麼,如何從經驗進化到洞見?可以從三個面向著手:

- 追溯&提升資訊鏈:追蹤領域資訊源頭、研究領域專家的思維,並積極參與早期社群討論

- 問題敏感度:記錄反覆出現的痛點,觀察用戶常見的抱怨,思考「為什麼這問題一直存在?」

- 跨領域思維:借鏡其他行業的解法,探索新技術跨界應用,培養「技術遷移」的直覺。(必要時,能夠跨域進行降維打擊)

而「Product Sense」則是將洞見轉化為產品的能力。它不僅是直覺,更是一種結合觀察力、設計思維與市場敏感度的判斷力:

- 判斷哪些問題值得解決

- 找出最貼近使用者的解法

- 在資源有限的情況下做出取捨

並能回答三個核心問題:

- 這個問題對誰重要?

- 什麼解法能真正解決?

- 在當前市場時機,這個解法是否具備成功條件?

簡單來說,Product Sense 讓人從「看見問題」走到「打造解決方案」,是創業者不可或缺的核心能力。

選擇前沿領域

在快速變化的前沿環境中,舊解法迅速失效,新需求不斷湧現,這正是機會的溫床。

Paul Graham 在 《How to Do Great Work》 中寫到:

「知識像碎形一樣擴展,從遠處看邊緣很平滑,但當你學得足夠多、接近其中一個邊緣時,你會發現它們充滿了缺口。」

前沿領域的價值在於:

- 真正的問題尚未被定義

- Outlier ideas 的潛力尚未被看見

- 風險與回報的比值更具吸引力

最後的關鍵

從發現機會到打造解決方案,需要耐心與長期累積。能否堅持下去,往往取決於你對這段旅程的熱情與執著,我知道這說出來很cliché,但這確實是最終造就差異化因素之一。

結語

原本我打算在一個章節中,把整個宏觀策略一次講完,再把重心放在各個面向的執行細節。但寫到這裡才發現,要在幾千字內涵蓋所有想說的內容是不可能的。

接下來的文章,我會繼續探討:如何驗證「可商業化」的痛點,並高效的推進開發循環。

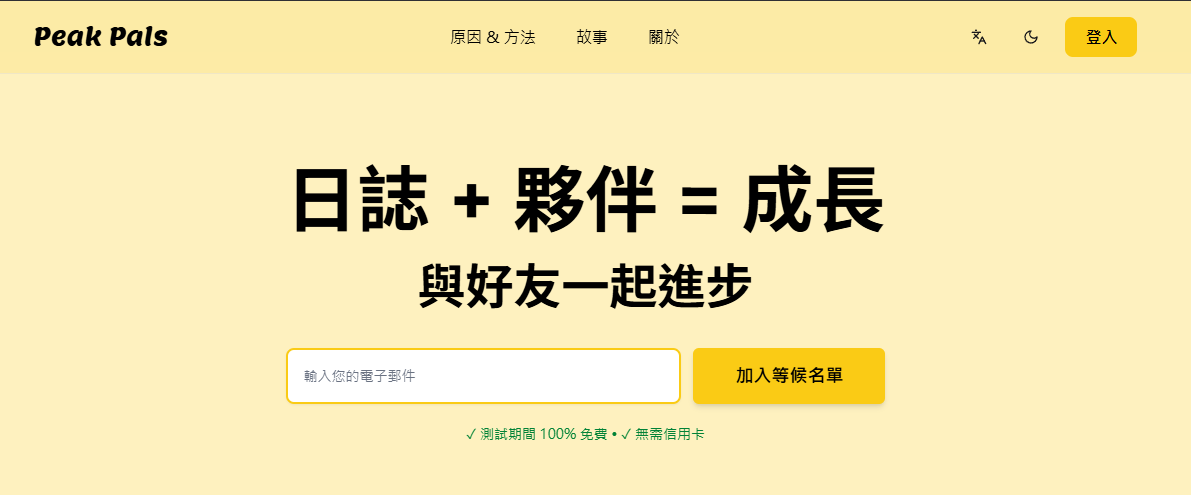

Peak Pals 這個 Side Project 對我的意義

我每天都會撥時間開發的 side project —— Peak Pals,正是我將這套獨立創業策略付諸實踐的場域。

它承載了幾個重要面向:

- 時間運用

- 它幫助我更有意識的使用每天有限的時間

- 它幫我辨識我是否有走在我想前進的道路上

- 技能堆疊

- 在開發過程中,主動補齊各種軟體開發上的缺口

- Backend skills / System design / UX design / User onboarding / Marketing

- 突破自我侷限

- 實際驗證商業法則,而不是困在理論裡

- 放下完美主義,學會「launch & iterate」

寫下這篇文章的當下

今天我受到一位欣賞的友人邀請,去觀賞了一場由 WBC MuayThai 舉辦的泰拳賽,接連看了近20場的泰拳對決。看比賽的當下我除了被這項運動所展現出的暴力美學給吸引與震懾外,我心中浮現兩個念頭:

- 我想繼續變強 —— 擂台上的強者帶給我極大的激勵與感動。

- 在變強的路上要保持謙卑 —— 最強大的人往往最懂得低頭,對這條道路保持崇高敬意。

這個週末我覺得過得非常充實、開心,工作內容有所推進、Side Project 推出了幾個核心功能、在周末與好友相聚。

未來在每篇文章後面也都會附上當週在做的事情,以及寫下讓我開心的瞬間。

討論